尾向の風

■ 成人しました 1月11日

今日は鏡開きの日です。お飾りの鏡餅もう食しましたか?

今年は寒かったのでカビることなくお開きすることができました。

正月行事の一つ成人式が、1月4日開発センターで行われました。

尾向小学校出身は6名です

甲斐史将くん(日添) 椎葉健太くん(日当) 椎葉康太くん(日当)

椎葉優太くん(日添) 椎葉翔太くん(尾前) 蔵座元気くん(追手納)

尾前地区は6年ぶりの成人者でした

開発センターで午前中に式典があり、その後中学校の同窓会、初の飲酒?

家族の車で自宅に戻り、、、

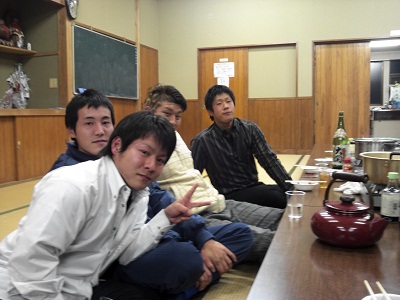

夜は尾向青年会によるお祝い会。今年は日添公民館で行われた様子

その一コマを

開発センターで、、、、ナイスショットはこれだけ入手、、、花がないな〜

(詳しく綺麗な写真は村広報誌をご覧ください)

先輩からありがたいお言葉を頂戴し

一緒に イエイーのポーズ

ごうちんした人一人 だれでしょう?

カメラマンもぶれています

ぼくたちはまだまだ元気ですよ〜

明日の消防練習頑張ります

よし!1年生は鍛えるぞ〜〜

御なごり惜しいけど、これにてお開きで〜〜す

明日は消防の練習、8時集合〜、、、

向山10部は新入団員5名のうち3名は成人でした

ずっと昔から続いている尾向青年の成人祝い、、、、伝統ですね

頑張って続けてください。青年は尾向の顔で〜す(*^。^*)

そっか〜 花がないと思ったら今年は男子ばっかりじゃったっちゃね〜(^_-)-☆

12/01/11

■ 明日は七草です 1月6日

1月5日撮影

追手納の奥の山 山の向こうは熊本県

今日は消防の出初式です。寒い中ご苦労様です。テレビでは、東京都庁の消防出初式が生中継されていました。

かてーりネットもいずれできるようになるといいですね。

明日は七草です。

我が家では昔から7種類の野菜が入っていればいいと言うことで

・大根・人参・玉ねぎ・ピーマン・白菜・キャベツ・ねぎ、などを入れていました。

正月の食べ過ぎた胃を休めるため消化の良いものをと記憶しています。

友達に聞いてもやはりおなじようなことでした。

ところが6〜7年前から椎葉産の七草セットをみるようになりました。

パックの中身は我が家の周りに春になると出てくる物ばかりでした。草は知っていても、名前を知っていたのは「せり」と「はこべら」だけでした。大根、カブは別にして。

今日、まんぼうらいを探してみましたが、まだ雪があり見つかりませんでした。

いつも4月ごろから見かけるものばかりです。でも2つだけ見つけました。

「はこべら」と「ごぎょう、、、ははこくさ」です。明日はいつもの野菜と一緒に入れて食べてみます。カブは平家カブの葉が生えているので入れようと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

春の七草の由来(ネットから)

1月7日の朝に七草粥を食べる風習があります。平安時代からこの習慣があったようです。平安時代に書かれた清少納言の「枕草子」には、”七日の若菜、六日、人の持て来……”という一文があります。正月6日から7日にかけての行事で6日の夜はヒイラギなどの刺のある木の枝や、蟹のはさみのようなとがったものを戸口にはさんで邪霊を払い、七草叩きといって、唱えごとをしながら七草を包丁でたたき、粥を炊き込みます。7日の朝、歳神に供えてから家族で食べると万病を払うとされていました。正月のごちそうで弱り気味の胃を休めるという知恵から始まったという説もあります。(樋口清之監修『日本人の「言い伝え」ものしり辞典』)より

現在の七草は薬膳料理の傑作

春の七草は、それぞれの薬効成分やビタミン類など体にとても良く、日本人の知恵が生んだ薬膳料理といえるでしょう。家族の健康のためにも末永く伝えていきたい行事です。

最近ではスーパーでも七草セットが売られています。無理に七草全部でなくても、その中のいつでも手に入るダイコン、カブ、セリなどでも良いのではないでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

七草の種類

?せりー(セリ科)

水田、沼、小川、など水のあるところや湿地に生えます。せりあって生えることからセリと言われるようになりました。水ぜり、田ぜりの二種類あり、多年草です。夏に小さな白い花が集まってつきます。特有の強い香りが食欲をそそります。食料品店では年中見られます。

★からだにいいんだよ★

ビタミンA、B2、カルシウム、鉄分が豊富で、健胃、整腸、目の充血、めまい、頭痛などの症状に効果が期待されます。

?なずな(アブラナ科)>

畑や道端、土手、荒れ地など日当たりの良いところに生える二年草です。この間は葉が地面にへばりつくように広がっています。春に茎が立ち始め、白い十字形の花をつけます。花の咲いた後の実が逆三角形で三味線のバチに似ていることからぺんぺん草とも呼ばれています。

★からだにいいんだよ★

タンパク質、ビタミンA、B1、B2、カルシウム、鉄などが豊富で、高血圧防止、利尿、解熱に効果が期待されます。

?ごぎょうーハハコグサ(キク科)

道端や荒れ地、田畑のあぜなど、日当たりの良いところにかたまって生える二年草です。草全体が白い毛におおわれており、厚ぼったく、茎は根元から株のようになっています。春黄色の小さな花を茎の先にたくさんつけます。

★からだにいいんだよ★

タンパク質、ミネラルが豊富で、咳、痰、かぜの予防に効果が期待されます。

ーこぼれ話ー

草餅とハハコグサ

平安の昔、3月3日に母と子の人形を作ってお払いをすることが流行しました。この人形は母と子の手で川に流されましたが、室町時代には人形を家の中に飾る「ひな祭り」に変わったといいます。その人形がごぎょう(御形)であり、母と子の人形なので、「ははこ」。主役は幼児なので「ほうこ」(這う子)とも言いました。人形に供える餅の中に入れる草であるオギョウ、ハハコ、ホウコは、このハハコグサだったのです。古い時代の草餅はハハコグサを用いていました。

今でも地方によっては「ホウコモチ」と言ってこのハハコグサで草もちを作っているところがあるようです。

江戸時代に新井白石がヨモギを草餅に用いる風習を朝鮮から伝えて以来、現在ではヨモギを入れることが一般的になりました。

?はこべらーハコベ(ナデシコ科)

小鳥が好んで食べるのでヒヨコ草ともいう。春から夏にかけてはびこります。早春の頃、先に小さな白色の花をつける二年草ですが、冬にも花を付けていることがあります。人の生活する集落の空き地や道端に多く、人家のないところにはほとんど見られません。

★からだにいいんだよ★

タンパク質、鉄分が豊富で、胃炎、胃弱、催乳効果が期待できます。

?ほとけのざーコオニタビラコ(キク科)

田平子(たびらこ)と書きます。冬、水田などの土にへばりつくように葉を広げている二年草です。高さは10センチくらいになり、3〜5月に直径1センチ程の黄色の花をつけます。最近は田んぼにもあまり見かけなくなりました。

★からだにいいんだよ★

抗酸化物質が含まれていて、筋肉痛、打撲などに効果が期待できます。

?すずなーカブ(アブラナ科)

なじみの野菜。ジアスターゼを豊富に含んでいて、消化によい。

古来から盛んに栽培されてきた主要な野菜の一つ。

★からだにいいんだよ★

ビタミンC、カロテンなどが含まれていて、整腸、解熱に効果が期待されます。

?すずしろーダイコン(アブラナ科)

おなじみの野菜です。大根おろしの辛みは、辛み成分アリルイソチオシアネート(芥子油)によるものであるが、大根をすりおろしたり切ることで、細胞が壊れることによって生成される。

昔から「大根おろしに医者いらず」との格言があるようにからだにとってもいい。

★からだにいいんだよ★

ビタミンCと消化に良いジアスターゼを含んでいるもっともポピュラーな野菜。さらに、消化促進だけでなく辛味成分で抗酸化物質のメチルメルカプタンやイソチオシアネートが含まれてるので、ガン予防にもなる。葉にはカロテン、ビタミンCやE、カルシウムなどが豊富に含まれている。

(ネットから引用)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

七草が庶民にも伝わったのは江戸時代だそうです。記述されると何年も受け継がれますね。でも、ごく一部の人のために七草を作った人たちは大変だったろうと思います。いつの時代も繰り返されているようだけど、貴重な歴史の陰に、、、、

土をあいての仕事をする人たちの苦労が見えるようです。

12/01/06

■ 明けましておめでとうございます 平成24年1月2日

昨年は駆け込みグログでお世話になりました

今年もマイペースで頑張ろうと思いますので

よろしくお願い申し上げます<(_ _)>

写真・おもしろ情報・私の家はこんな?、、、などの協力歓迎です

尾ハ重、滝の無人販売に正月の花が売ってありました

100均で紅白の梅など買ってアレンジして見ました

えっ センスない? 自分でもそう思います(;一_一)

辰年のお正月いかがお過ごしですか?

昔ながらの風習をしっかり守っている人も、自分流にしている人も、

はたまた寝正月の人、正月返上で仕事の人とそれぞれでしょうね。

私は祖父母がいない家庭だったので、代々続く風習らしきものはありません。いつものような正月ですがだんだん手抜き(簡素化と呼ぶ)してきたように思います。子供の頃は今のように車もない時代だったので、どこの家でどのような正月をしていたのかは知りません。大人になって帰ってきてお正月をする時には、もうどの家庭にも車があり、買い物も不自由なくできるようになっていました。行動範囲が広がり、付き合いも、風習も簡素化するようになったと思います。

そうした中で、日添地区では元日に新年会をしていました。重箱にご馳走を入れて集まり年頭のあいさつに始まりお祝いの宴でした。しかし元日は前の夜寝るのが遅いこともおり元日は大変となり2日に変更になりました。また御馳走のもちより(自分が食べる分)も大変になり20年くらい前から、地区費で買い物をし婦人会が接待するようになりました(水炊きかすき焼き、さしみなど)

正月はどこの家庭でも女の人は家を留守にできないので、賄いの人以外は行かず、男の人が多かったです。また若い嫁さんは里帰りもあり、また子供も少なくなり参加者が少なくなりました。そうこうしながら続いているこの新年会、いつ頃からしているのだろう?子供のころの記憶にないので、またこの年になって聞いてみることが増えました。

昨年は正月前からの大雪で新年会ができず、「太鼓の口あけ」と一緒にしました。8日か9日の休日にするので家族連れで参加できとても好評だったようです。今年も9日に「太鼓の口あけと新年会」を一緒にします。

ところでこの歌聞いたことがありますか?(^^♪

♪としのはじめのためしとて 、、、、♪

テレビのスターかくし芸大会などの後に必ず流れていた歌ですが

歌ったことはありますか?

当地区では新年会で必ず歌います。正確に歌えないけど、お年を召した方はとても上手です。知人がオカリナでこの曲を弾きたいので楽譜がほしいと言ってきました。ネットで調べると題名は「一月一日」でした。私は歌詞も間違えて解釈していました。

松竹たてて 門ごとにを → 角を取り と歌っていました

一月 一日(いちがつ いちじつ)

千家尊福作詞・上真行作曲

終(おわり)なき世の めでたさを、

松竹(まつたけ)たてて 門(かど)ごとに

祝(いお)う今日(きょう)こそ 楽(たの)しけれ ♪

♪ 初日(あさひ)のひかり さしいでて、

四方(よも)に輝(かがや)く 今朝(けさ)のそら、

君(きみ)がみかげに 比(たぐ)えつつ

仰(あお)ぎ見るこそ 尊(とう)とけれ ♪

作詞は出雲大社の第80代国造・千家尊福(せんげたかとみ)氏です

『祝日大祭日唱歌』 1893(明治26)年8月 制定

1891(明治24)年に,文部省は小学校に祝祭日のお祝いの儀式を執り行うよう指示し,その儀式のときに歌う歌を選定し1893(明治26)年8月に『祝日大祭日唱歌』を公布した.

この儀式唱歌の中には年配の人なら誰でも知っている,「年のはじめの ためしとて」で始まる『一月一日』や『紀元節』,『天長節』の歌が含まれる.

昭和の時代に入ると,明治天皇の遺徳をたたえる明治節(11月3日)が新設され,明治以来の四方節四大節の祝日には,家の門柱には国旗が掲げられ,小学生はよそ行きの洋服を着て登校し,儀式では,

御影(天皇皇后の写真)開扉,君が代斉唱(2回),御真影(ごしんえい,天皇・皇后の写真)に最敬礼し,教育勅語の奉読,校長の訓話を聞き,祝日の唱歌を歌う,御影閉扉で式を終わる.

堅苦しい儀式が終わると,生徒は担任の先生から紅白のお菓子をもらい,下校した。(祝日大祭日唱歌から引用)

尾向小学校ではどうだったのかなあ(?_?)

さあ〜 じいちゃん・ばあちゃんに聞いてみよう\(^o^)/

お正月の光景も変わったと思います。7〜8年くらい前から春の草『七草』の栽培をして出荷する家が、尾向でも数軒あります。ミニトマトなどのハウス栽培が終わってから七草の植え付け準備。

12月の27日ごろから段取りをしてパック詰め出荷と大忙しのようです。『七草がゆ』は1月7日なので4日頃までに出荷を終えるようです。寒い中冷たい水を使って洗ったりと寒さとの戦いのようにも感じました。人手が足りないので地区の人を頼んでしているようです。みんな正月返上ですね。

昔は田畑からお金になることは少なく、自給自足的でしたが、今はハウスなどに変更して、ミニトマト・ほうれん草。イチゴ・花・ほおずきと生産し、椎葉産はとても評価が高いそうです。この山奥でこのようなことができるとは夢にも思いませんでした。日々勉強をしてたゆまぬ努力と忍耐があるからだと感じています。

私が正月に見た風景から

ハウスの中のはこべ

1本1本丁寧に土を落とし、冷たい水で洗います

均等にします

種類別にしておきます(草の名前聞き忘れました)

パック詰め開始、、、まずは はこべから

7種類入れます(名前を全部言えません、、、7日を楽しみに)

最後の確認をしてふたをします

このようなパッケージになり、出荷されます

日向辺では見かけないけどどこに行くのかな?

みなさんお忙しい中お邪魔しました<(_ _)>

( 写真協力椎葉裕作さん宅、椎葉三千子さん宅 )

『七草粥』は7日 七草については7日に(^_-)-☆

お餅、猪肉食べ過ぎないようにしましょう。腹も身の内ですよ(^O^)/

12/01/02

■ 子供神楽 12月28日

12月3〜4日 日添地区の冬祭りから

子供は覚えが早いですね

地区の人やお父さん、青年に教えてもらい上達します

大人と一緒じゃなくても、子供たちだけで舞うことができます

皆立ち上がって声援を送ります。もちろん御花も忘れません

1年から5年生でみんな尾向小学校に通っています

33番が終わり後片付けをして

太平楽をします(毎年平家祭り郷土芸能の夕べで最後に舞っています)

そして10時頃から、神楽子とまかない婦人とのお疲れ会があり、これまた賑わいます。この日は東京からの帰省客があり、神楽を舞ったようです

伯父さん、こうするっちゃが! ご指導は新人の優太さんです

こりゃむつかしいわ と言いながら腰が低く上手〜上手

ご婦人がたも♪足がか〜るい か〜るいな♪とても徹夜明けとは思えません

う〜ん この一杯がうまい( ^^) _旦~~ もちろんお茶ではありません

(椎葉浄心さんの弟で、椎葉右教さんです)

写真協力:だんだん酒店

本番の写真が少なかったので

懐かしい2006年12月2日の冬祭りから

5年生のかりんちゃんがまだ児童館の年長さんです

こちらはまだまだ小さいけど、お父さんや青年と一緒に舞っています

日添地区に久しぶりの子供神楽で、みんな大喜びです

青年の写真が一枚ありました。これから5年が経ちました

今日28日は御用納めですね。でもまだまだお仕事の方お疲れ様です

お正月行事も各地区で、また各家々でそれぞれでしょう

風邪などひかないようにして、新年を迎えましょう(^O^)/

ぼくをわすれてるにゃ〜〜

さむさにまけず ゆきにもまけないシロゴマ(=^・^=) がんばるにゃ〜

ちょっと〜上から目線ですよ〜(^_^メ)

11/12/28

■ 冬祭り 12月26日

土日と雪、ホワイトクリスマスは楽しめましたか?

同じ椎葉でも雪なんか降らなかったところも、楽しめましたか?

小林(峠の下)は10cmくらい積もったそうです。峠はもっとだったでしょうね

我が家の庭は3〜5cmでした(@_@)

この先に追手納・日添地区があります

今日もまだちらちらと小雪が舞っています

♪むか〜し昔

天照大神(あまてらすおおかみ)が天岩戸にお隠れになった時、世の中は闇となりました。全国の神々が天岩戸に降臨し、天照大神のために、夜通し舞い踊り(神楽)の宴を催しました.。天照大神が外の楽しい笛や太鼓の音に、岩戸からのぞいた時、手力男命(たちからおのみこと)が岩戸を開け広げ、天照大神が現れ世の中が明るくなったと言われています ♪

この神話はいろいろな説で全国にあるようですが、宮崎では日向神話に基づいているようです。天岩戸は県北にある高千穂町にあります。高穂神楽で有名ですね

さてお祭りですが

五穀豊穣を家内安全・交通安全を祈願し春祭りから始まり、収穫を終えた冬に冬祭りを行います。

金曜日に前準備をし

土曜日の朝早くから、神楽に関係する人が集まり準備をし、近くの神社で神楽奉納。その後公民館で御幣などを作り夜7時から参拝客を含めてのお祭りです。まかないのご婦人も早くから集まり昼夕食の準備、お客にふるまう汁ものの準備などなど。以前は2日前からごちそうを作り折詰めを作っていましたが、高齢化も進み、また勤める人が多くなり、地元の人が受けて作ってくれるようになりました。

神楽は33番を朝までに奉納し、誰も眠ることなく賑わいます

神楽を舞う人と接待する婦人たちは日曜日の昼までは眠ることなく頑張ります。

興味のあるえら〜い人が「神楽研究」と題して30年ほど前から取材し本にしました。それを見た人がまた取材に来、、、、と繰り返し、東京公演・福岡・宮崎公演と引っ張りだこでした。

今は交通の便もよくなり県内外から神楽好きの方が参拝に来てくれます。

口伝え体伝えの神楽ですが、私が目で見てきたものが地元の祭りだと思っています。小さい時から見ていますが、意味を考えて見ていたわけではないので、うまく語れません。生まれて初めて神楽について書いたけど、難しいことは抜きで見るのが良いと感じています。詳しいことはわからないまま受け継いできたのだとあらためて実感しています。

尾向の祭り(夜神楽)日程

12月第1土日・・・・日添

第2土日・・・・尾前

第3土日・・・・日当

第4土日・・・・追手納

日添地区の祭りの準備の1部分をちょっと(12月3日撮影)

今年は8年ぶりに、大宝をたてました

本番では、暗い中この周りで 鬼神 を舞います

高天原と同じようにお供え物もします

高天原の準備です 右に、イノシシのびんた(頭)?

お面もそろえ お供え物の準備

着々と準備しています はようせんと日が暮れるから

私は参拝に行けなかったので、本番の写真がありません

今年は新人2人

甲斐史将さんと椎葉優太さん(二人とも今度成人です) 見たかったな〜(^O^)/

明日は子供神楽の予定です

来年のことを言うと鬼に笑われるかもしれないが

来年は尾向全地区の祭りをアップしま〜す(^_-)-☆

長々と読んでいただきありがとうございます(*^。^*)

11/12/26

-

広大な椎葉村の一角尾向から、自然あり人間あり猫ありの日常をお届けします yamabuki810

- 20年09月

- 19年04月

- 16年05月

- 16年03月

- 16年02月

- 16年01月

- 15年11月

- 15年10月

- 15年09月

- 15年07月

- 15年06月

- 15年05月

- 15年04月

- 15年03月

- 15年02月

- 15年01月

- 14年12月

- 14年11月

- 14年10月

- 14年09月

- 14年08月

- 14年07月

- 14年06月

- 14年05月

- 14年04月

- 14年03月

- 14年02月

- 14年01月

- 13年12月

- 13年11月

- 13年10月

- 13年09月

- 13年08月

- 13年07月

- 13年06月

- 13年05月

- 13年04月

- 13年03月

- 13年02月

- 13年01月

- 12年12月

- 12年11月

- 12年10月

- 12年09月

- 12年08月

- 12年07月

- 12年06月

- 12年05月

- 12年04月

- 12年03月

- 12年02月

- 12年01月

- 11年12月