尾向の風

■ そば粉 1月26日

一昨日から降り始めた雪は、昨日の夕方まで降りました

我が家で約7〜10cmの積雪。奥はもっと積もったでしょうね

夜中は星空になり、気温が下がって行くのが分かります

今朝6時の気温は氷点下9度でした

お日様が照っても洗濯物を干す時凍り、指先ジンジンでした

日陰は溶けないけど日当たりのよい所はどんどん溶けてくれます

昼1時撮影 気温が低いので、山の頂の雪が溶けていません

多分樹氷のような感じになっているんでしょうね

1月10日 姉の誕生日にケーキのプレゼントをしました

スポンジを焼くのに、そば粉を使いました

21cmの型

そば粉 40g

薄力粉 80g

砂 糖 110g

卵(M) 4個

ホイップクリーム200ml 2個

砂糖 40g

クリームでデコレーションするので、スポンジの砂糖は少なくします

デコレーションはイチゴのみとシンプルに、金文字におめでとうを込めて

18cmの型

そば粉 30g

薄力粉 60g

砂 糖 (80g)110〜120g スポンジだけ食べる時は少し甘めにする

卵(M) 3個

3割ほどのそば粉でしたが、ふっくらしっとりと美味しかったです

5割でも美味しそうですが、そば粉は貴重品ですよね

私はそば粉は、そばがき(そまぎゃー)にするのが一番好きです

そばきりは年越しに買いますが、自分では作りません(上手でないのが実際)

他にもだんこ汁、そばだご、クッキー、かりん糖と作っています

今度作った時にまたアップしますね(^。^)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そばの効能 http://suenokura.ftw.jp/u36068.html?13105 から引用

近年、そばは全国的にブームになっています。そばは米やその他の穀類に比べて、栄養価が高いことは勿論ですが、そばに含まれる成分が、動脈硬化や高血圧の成人病予防に効果があることや、新陳代謝の促進によるダイエット効果ができることなどが人気の要因と思われます。

強い血管、きれいな血液を作るルチン

そばが、高血圧によいということは、昔からいわれてきましたが、そばに含まれているルチン(ポリフェノールの一種)に毛細血管を強くし、出血を防ぐ作用があるからです。さらに降圧作用という重要な効果があります。そのほかルチンには抗酸化作用もあり動脈硬化の予防にも役立ちます。血管の弾力を保ち、血液の流れをよくすることにより、狭心症や心筋梗塞、脳出血を防ぎ、身体の隅々までスムーズに行きわたる血液が細胞の活性化をはかり、ボケの防止や若返りにも役立ちます。

酒の害を少なくするコリン

そばに含まれるコリンは、肝臓を保護し、肝臓に脂肪がつくのを防ぐ作用があり、肝硬変・肝脂肪の防止になります。

良質のたんぱく質を多く含む長寿食

そばは、他の穀類よりも多くのたんぱく質を含む、栄養価の高い食べ物です。たんぱく質は、人間の生命の維持・成長に欠かせないもの、白米の9.2%に対し12.1%と3割以上も多く含まれ、特に必須アミノ酸が多く、成長期の子供に適した食べ物です。

疲労回復に効果

そばにはビタミンBが多く含まれ、特にビタミンB1、B2は白米の4倍も含まれています。ビタミンは炭水化物をエネルギーに変えるのに必要で、脳の働きを活発にするのに効果があり、体力の低下、イライラ、食欲不振の解消に効果があり、疲労回復に大いに役立ちます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そば粉は貴重品ですよね。私は伯母や姉、親戚から分けてもらっています。

今は田んぼや畑でも作る人が多いようですね。

我が家も4・5年前までは母が作っていましたが、私は作っていません。

そばは粉にしたら室温では長く保存がきかないので冷凍庫や冷蔵庫に入れます。

私は冷蔵庫で保存して、そしてちびちびと使います。

上記のように健康食品と分かってもいっぱい持たないのでやはりちびちびです。

しかしそば粉も健康食品でありながら、アレルゲンの一つです

美味しく食べられるこの体に感謝しています(^.^)

12/01/26

■ 柚子餅 1月21日

12月は氷点下6〜9度の日が続き正月に大雪が降ったのに、今日は例年より気温が高めです。

1月半ばから2月半ばは毎日氷点下5度以下の朝を何十年と迎えていたのに、今年は、寒くはあっても、氷点下10度以下にはまだなっていません。

でもこの雪、上椎葉辺では影響ないんですよね。

尾向でも尾前と向山で違い、向山でも日添と日当で違います。

1月17日朝8時頃撮影 山奥に朝日が照っています

15日の夕方に降りだした雪は16日の夜中まで降りました

柿の木の細い枝にも積もりました

水雪っぽかったので凍りました

17日夕方4時頃撮影 日当たりが良い所は溶けています

21日夕方4時頃撮影 ここ2〜3日気温が高く雨も降ったので溶けました

来週からまた崩れるとのこと。

山仕事や外の仕事の人は大変でしょうが頑張ってください。

柚子餅

昨年から椎葉の食材を使いお菓子やパンなどを作っています

ネットで京都のお寺のお茶屋さんで柚子饅頭を見ました

我が家に5個の柚子が残っていたので、コドシの14日に作ってみました

・もち米 1升

・柚子 5個 → 前日に湯がいてみじん切りにしておく

・絞り汁 約100cc

・砂糖 約150g

・黄色粉

作り方

普通に餅つきし、ヨモギなどを入れるタイミングで、柚子と砂糖を入れる

色が薄いので黄色粉を少し入れる

餅と饅頭にする

栗餡饅頭に

エンドウ豆餡饅頭に

紫芋とヨモギ餅も作りました

栗餡を小豆餡でくるんで

柚子餅も饅頭もとても美味しかったです。柚子は優れもの食材ですね(*^_^*)

昼寝するシロゴマです=^_^=

やっぱりお日様が一番なのにゃ〜〜(=^・^=)

12/01/21

■ もぐら打ち(1/14) 1月18日

♪モグラうって祝いましょう ♪

小正月の前日14日をコドシと呼び、もぐら打ちをします。子供たちが地区の家々をまわり、今年一年の豊作を願って、固く束ねたわらの棒で地面をたたいて、 モグラを追い払います。また土地を叩くことによって大地の霊を鎮め、収穫をより豊かにと願う行事です

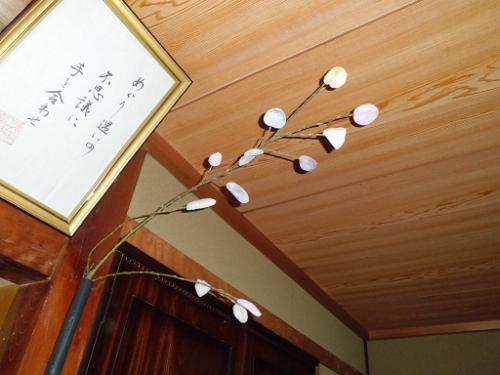

小正月に餅花を飾る習慣は全国的にあるようですが、我が家もミャージョー(餅花)を作ります。地区によってメージョーとも呼んでいますが、猫柳の木をミャーの木と呼んでいるので、ミャージョーと呼ぶのかなと思います。昔は稗餅、粟餅だったようですが、私が記憶している限りでは

白餅・・・おこめ 黄色・・・稗粟 緑・・・野菜類 赤・・・果実類

と親に聞いて育ちました。大きな農家でないと立派なミャージョー飾りはできなかったようです。正月・小正月行事いろいろ簡素化されていますが、このモグラうちだけは毎年あります

14日は朝からミャージョー作り(白餅、赤餅、ヨモギ餅、紫芋餅、柚子餅を作りました)食用色粉も使います。猫柳に刺して飾ります(仏間、居間、かまど、倉庫など6か所に飾りました)

我が家はいつもこの程度のミャジョー

伯母の家で

ユルギ 伯母の家で (我が家はしません)

代々続くミャージョー

(椎葉村観光協会ホームページの年中行事より)

私は我が家以外の記憶は、40年以上前、近くの酒屋さんやタバコ屋さんの、色とりどりに飾られたミャージョーを記憶しています

モグラ子(モグラ打ちする子供)が来るから、お礼の準備

お餅2個 みかん2個 お菓子

今年のモグラ子は15人(小学5年〜1歳6カ月まで)

ちゃんと人数分あるか再確認 (当地区は25軒あります)

♪もぐらうっていわいましょう いわいのくにから

さんぜんけんのくらをたて もぐらうっていわいましょう

ぜにだすか もちだすか ださんものは ねずむぞ♪

の歌声が聞こえてきます(私には上のように聞こえます)

たたき棒(フジカズラに藁を巻き付けています)

追手納のおじいちゃんのお手製とか

小学生には畑をたたいてもらいます

冬眠中のもぐらもびっくりです

小さい子には庭をたたいてもらいます

1歳半のわたしは、おんぶされてたたきま〜す(';')

おじさんからお菓子もらってくださ〜い ぼくちょっと こわいな〜(*_*;

はよ〜もらってこんね おぞ〜はね〜っちゃが)^o^(

おじさんありがとう(^^♪ こっちこそありがとうね(^_-)-☆

おつかれさまでした(^O^)/ 今年は豊作まちがいなしだね

車ではお父さんたちが待っています。車の中はお礼のお菓子がいっぱいです。25軒回るし、小さい子もいるので車で移動です

翌日家庭訪問 いっぱいもらったようです

ものぶたに入れ整理しているところでした

しばらくはおやつに困らないね(*^。^*)

ビールはお供のお父さんがいただいたようです

昔は家が集まった集落内でしていたようで、私はモグラ打ちに行ったことも、来てくれたこともありません。交通の便が良くなり、青年が連れて回ってくれるようになってから我が家にも来てくれるようになったとのことです

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

http://www.pleasuremind.jp/COLUMN/COLUM011D.htmlから一部参照

小正月の行事。

一月一日を大正月と言うのに対して、一月十五日を小正月と言います。厳密には、十四日の日没から十五日の日没までを言います。なぜ大小二つの正月があるのでしょうか。大昔の日本では、月の満ち欠けによって満月から満月までを一か月としていました。昔の人は満月をめでたいものの象徴としていたようで、この日を月の初めと考えたのでしょう。そこへ、新月から新月を一か月とする新しい暦が中国から入ってきて、時の政府によってそれが公の暦となり、朔旦正月が正式な一年の初めとなったのです。

新しい暦では一日を「朔(ついたち)」と書き、月は新月のため太陽に隠れて見えませんが、十五日には満月となり、その日を「望(もち)」と書きます。しかし、一般庶民のあいだでは古い暦がいつまでも生きていて、十五日も望の正月として祝われてきました。そこで、元日を大正月、十五日を小正月と呼ぶようになったのです。

また、元日から十四日まで(現在では七日まで)を「松の内」と言うのに対して、十五日から月末までを削り花やまゆ玉飾りがあるあいだ、という意味で「花の内」という言い方もします。 大正月が正式の正月となるにつれて、小正月は豊作を占ったり、鬼追いをやったりと、大正月とは違う特殊な行事が中心になりました。

小正月の行事は、農耕に結びついて各地にいろいろなものが残っていますが、大きく分ける次の三つに分類できます。

豊作祈願ー削り花、餅花、まゆ玉、成木責め、庭田植えなど。

吉凶占いー粥占い、豆占い。

悪霊払いードンド焼き、左義長、もぐら打ち、鳥追いなど。

悪霊払い

小正月の行事の三つめの意味は悪霊払いで、いまでも全国的に行われているものに「ドンド焼き」「モグラ打ち」「鳥追い」「キツネ狩り」があります。

ドンド焼きはトンドとも言われ、村人が共同して氏神様の境内やドンド場で大きなたき火をし、大正月に飾った門松や注連縄、正月の書き初めなどを各家から持ち寄って焼く火祭りの行事です。ドンドの火にあたると若返るとか、ドンドの火で焼いた餅を食べると一年間病気をしないとか、ドンドの燃えさしの木切れを家の周りに刺しておくと虫除けになるとか、天井に燃えさしをつるしておくと火事にならないといったように、各地にいろいろな言い伝えが残っています。

現在は十五日に行うところが多いのですが、昔は大正月の始まりを大晦日の日没としていたのと同様に、十四日の日没から火をたき始めました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当地区でも、子供が減少し一時モグラ打ちができない状況になりました。その時中学生だった息子達が椎中の寮から帰ってきてモグラ打ちに行きました。2年間お世話になり、24歳になった息子の良き思い出のようです。

小正月の行事を絶やさないようにする地区の人たちと、まだ小さい子たちを連れてモグラ打ちを続けてくれた親たちのおかげで現在があると感じています

これで正月行事が終わりました\(^o^)/

やっと静かになったにゃ〜 ぼくかゆいんじゃないよ

お顔洗っているのにゃ〜 あしたからてんきくずれるかもよ、、、

猫が顔洗うと雨が降るんだって、ほんとかにゃ〜?、、、、シロゴマ(=^・・^=)

12/01/18

■ 太鼓の口あけと新年会(1/9) 1月16日

小正月の昨日はくもりでしたが、夜中から降り始めた雪が、

まだ降っています。正月の雪は溶けてしまっていたのが良かったです。

14日にはモグラ打ちもあり無事終わりました。

1月16日 11時撮影

向山日添は、毎年2日にしていた新年会を、

昨年から太鼓の口開けと一緒にするようになりました。

今日は1月9日に行われた

太鼓の口開け について

以前は鏡開きの日、11日にしていました。

2,000年のハッピーマンディーで、成人式が15日から第2月曜になり、

その頃から、太鼓の口開けも休日にするようになりました

公民館に10時に集まり神事、神楽を舞い太鼓の口開けをします(写真なし)

その後新年会になります。子供から大人まで約60人の参加です

まかないのご婦人方は8時ごろ集まりご馳走の準備。

今年は水炊きです。漬け物や野菜は持ちよります

新年のごあいさつの後、乾杯( ^^) _旦 そして腹ごしらえ

ご婦人方も座り、、、いただきま〜す うん、、うまいね〜(●^o^●)

ほろ酔い気分で、一神楽 義光さん いいよ〜(^_-)-☆

はようせんと回りきれんよ、、、、ゆっくりでええ〜、、、正月じゃから

大靖さんはこっち、こっち つかまりました(^−^)

次次の盃にうれしいな〜(^^♪ 向こうから母ちゃんが見てるよ(^_^メ)

さあ 返盃、、、親指ぎりね(^_-)-☆ わきゃあものは まだかな〜(*^_^*)

神楽扇の手 足元がふらついとるよ? 飲みおったもんね〜

はあ〜きちい〜 おじさんたちへげんね〜(*^。^*)

ちがいますよ 神楽地割り です

、

、

太鼓ってたたけばいいちゃないとね(*^。^*) むずかしい字がいっぱい(@_@)

俺もたたけるごとなるどうか? (-"-)

せわにゃあが、、俺の手元をみとりゃ〜いっぱつよ\(^o^)/

と「式3番」舞います

宴たけなわですが3時頃にお開きの時間

一月一日のうた をオカリナの伴奏つきで全員合唱

終(おわり)なき世の めでたさを、

松竹(まつたけ)たてて 門(かど)ごとに

祝(いお)う今日(きょう)こそ 楽(たの)しけれ ♪

♪ 初日(あさひ)のひかり さしいでて、

四方(よも)に輝(かがや)く 今朝(けさ)のそら

君(きみ)がみかげに 比(たぐ)えつつ

仰(あお)ぎ見るこそ 尊(とう)とけれ ♪

と正月行事の一つが終わりました

今度はモグラ打ちです。お楽しみに(^O^)/

12/01/16

■ 消防出初式(1/6) 1月12日

1月6日は消防出初式でした

当日テレビでは東京都庁の出初式が生中継されていました

椎葉もカテーリネットでライブできるといいのにな〜

出初式のあり方も昔に比べ変わってきたようです。

小型ポンプの操方競争が目玉っだた記憶があります。

人口減少は消防団員の減少にもつながったようですね。

いつも出初式が近ずくと寒くなると言っていた記憶もあり、

婦人会で弁当持ちをし、吹雪く中応援したこともあります。

もう長いこと応援に行っていないな〜

正月返上で1月6日の本番に向けて4・5日と練習します。

10部(向山) 11部(尾前)の1月4日の練習です

10部(向山)

椎葉照信部長 団員 33人 (新入団員5人)

11部(尾前)

尾前亨昭部長 団員 17人

ちゃんとならぼうや、、、、先輩が点検しとるけえ〜

前列後列、、、、よしっ

ことしゃーえらい上手じゃが、、、 優勝するかもしれん

おしりよーし! でも今日は成人式じゃから、3人おらんからな〜

足元よーし! なあーにが、あした鍛ゆうや、、

練習中は決してそのような無駄口は言わず、キビキビと練習をします

そう この吹雪いている中で、、、頑張りました

日頃の行いが良く、また真面目な練習姿勢が本番での結果につながりました

本番の画像は村広報誌でご覧下さい

優勝…10部 \(^o^)/

準優勝…11部 \(^o^)/

この夜、飲めたことは言うまでもない、、、、、想像にお任せします。

親指ギリの盃をどうぞ( ^^) _旦~~

消防活動は火災時ばかりでなく、自然災害時はもちろん

人探し(奥山登山で迷った人) などもあります

防災呼び掛け、積雪時の除雪、塩振りなどもしてくれます

消防が本業ではないので、それぞれの仕事をしながら奉仕してくれます

これからも地域のために頑張ってください(^O^)/

ついでに 婦人会も頑張っていま〜す(*^。^*)

あっ 忘れるところでした

昨年の日向支部の夏季大会で、10部が優勝しています\(^o^)/

12/01/12

-

広大な椎葉村の一角尾向から、自然あり人間あり猫ありの日常をお届けします yamabuki810

- 20年09月

- 19年04月

- 16年05月

- 16年03月

- 16年02月

- 16年01月

- 15年11月

- 15年10月

- 15年09月

- 15年07月

- 15年06月

- 15年05月

- 15年04月

- 15年03月

- 15年02月

- 15年01月

- 14年12月

- 14年11月

- 14年10月

- 14年09月

- 14年08月

- 14年07月

- 14年06月

- 14年05月

- 14年04月

- 14年03月

- 14年02月

- 14年01月

- 13年12月

- 13年11月

- 13年10月

- 13年09月

- 13年08月

- 13年07月

- 13年06月

- 13年05月

- 13年04月

- 13年03月

- 13年02月

- 13年01月

- 12年12月

- 12年11月

- 12年10月

- 12年09月

- 12年08月

- 12年07月

- 12年06月

- 12年05月

- 12年04月

- 12年03月

- 12年02月

- 12年01月

- 11年12月